体のアンチエイジングへ!アラサーアラフォーからのフレイル予防/大竹友里恵

「フレイル」という言葉をご存じでしょうか?

高齢者の課題で若い世代とは無縁と思われがちですが、コロナ禍により社会活動が制限された中、活動量が減ったり、人との会話が減ったり、若い方にも気にかけてほしい話題です。フレイル予防はアンチエイジング。意識すること、正しく知ること、日常生活の中で出来ることをコツコツと積み重ねていくことが大切です。

フレイルとは、日本独自の言葉で(虚弱や衰弱というfralityが語源)年を取って心身のエネルギーが低下した状態のことです。高齢者の健常と要介護との中間を指し、要介護になる前の予防意識を高めてもらいたいという前向きな願いを込めて、2014年に日本老齢学会によって提唱されました。

2023年11月 1日

高齢者の課題で若い世代とは無縁と思われがちですが、コロナ禍により社会活動が制限された中、活動量が減ったり、人との会話が減ったり、若い方にも気にかけてほしい話題です。フレイル予防はアンチエイジング。意識すること、正しく知ること、日常生活の中で出来ることをコツコツと積み重ねていくことが大切です。

フレイルを正しく理解しよう

フレイルとは、日本独自の言葉で(虚弱や衰弱というfralityが語源)年を取って心身のエネルギーが低下した状態のことです。高齢者の健常と要介護との中間を指し、要介護になる前の予防意識を高めてもらいたいという前向きな願いを込めて、2014年に日本老齢学会によって提唱されました。

●フレイルを理解するための3つのキーワード

それでは、具体的に予防するには何をしたらいいのでしょうか。それを理解するために、以下の3つのキーワードについて見ていきます。

- 「健常と要介護の中間」 要介護の手前の段階で、自立度が一気に落ちてしまう時期です。

- 「可逆性があること」 要介護の手前であれば、適切な介入により健常な状態に戻すことができます。

- 「3つの多面性」 むせやすい、食べられなくなる等(身体的な側面)、意欲の低下、気力がなくなる等(精神的な側面)、社会的な交流が少なくなる(社会的な側面)、これらが互いに負の連鎖となってドミノ倒しにならないよう、それぞれの予防をすることが大切です。

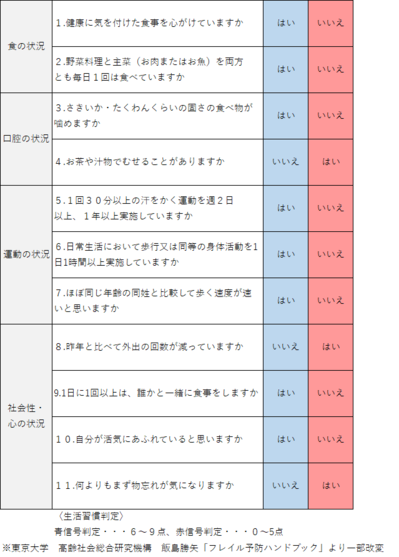

あなたは大丈夫?!イレブンチェックをやってみよう

日常生活の中で11の質問項目に「はい」「いいえ」で答えることで、自身のフレイルを総合的に評価できます。

11の項目は「栄養」「口腔」「運動」「社会性・こころ」の4つの指標からなり、チェックリストの赤い枠が多いほどフレイルのリスクが高く、青い枠を増やすことがフレイル予防につながります。もう1つのチェック法は指輪っかテストです。ぜひご自身のチェックのために、検索してトライしてみてください。

今日からできることを1つでも。具体的なフレイル予防について

●朝ごはんを食べること(栄養面)

まずは生きるのに最低限必要なエネルギーに加え、活動するためのエネルギーもしっかり確保すること、低栄養による痩せを若いうちから防いでいくことが大切です。

朝食を食べないと1日のうち必要なエネルギー量を確保するのが難しくなるため、しっかり食べるように意識しましょう。骨量や筋肉量を減らさないためにも、たんぱく質の目安量は、1食あたり20g、1食分の目安は肉や魚、卵、豆腐などのたんぱく質源を手のひら1枚分+主食です。ごはんやパンなどの主食は植物性のたんぱく質も含みます。野菜類は冷凍品なども上手に利用しましょう。

朝食を食べないと1日のうち必要なエネルギー量を確保するのが難しくなるため、しっかり食べるように意識しましょう。骨量や筋肉量を減らさないためにも、たんぱく質の目安量は、1食あたり20g、1食分の目安は肉や魚、卵、豆腐などのたんぱく質源を手のひら1枚分+主食です。ごはんやパンなどの主食は植物性のたんぱく質も含みます。野菜類は冷凍品なども上手に利用しましょう。

※参考文献に「かん・たんカード」をご紹介しています。よく食べる食品のたんぱく質量が一目でわかるカードです。

●口を動かしていますか(口腔・社会性)

エネルギーとして利用するには、食べ物をよく噛み、消化・吸収できる形にします。歯で食べ物を噛み潰し、奥歯ですりつぶし、舌で唾液と混ぜて消化に負担がかからない形で胃腸に送ります。

よく噛むためには、具材を大きめに切ったり、大きな口で頬張ったりして食べましょう。また、硬いものを噛めばいいというイメージですが、食べるのに疲れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時にお勧めしたいのが、お口の筋トレと肩回し、頭皮ほぐしです。デスクワークや下を向いてスマホを見る姿勢は、肩凝りにつながり顔や口回りの筋肉も動きにくくなります。普段唾液が出にくい方は、頭皮をほぐしていると変化に気付くはずです。

もう1つは社会とのつながりです。社会とのつながりが失われてしまうことがフレイルの最初の入り口になるケースが多いという報告があります。誰かと一緒に食べたり、喋ったり、出かけてみたり。意識してみてくださいね。

もう1つは社会とのつながりです。社会とのつながりが失われてしまうことがフレイルの最初の入り口になるケースが多いという報告があります。誰かと一緒に食べたり、喋ったり、出かけてみたり。意識してみてくださいね。

担当管理栄養士:大竹友里恵

参考文献

- 飯島勝矢「『フレイルドミノ」は自分で防ごう」,栄養と料理9月号 7⁻11, (2023)

- 西山耕一郎「肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい」飛鳥新社(2017)

- 清水愛子「お口のちょこっと筋トレ」栄養と料理9月号 73⁻77, (2023)

- 平野浩彦「コロナ禍で口の老化が加速している!?ささいなトラブルを見過ごさないで!」栄養と料理6月号 8⁻13, (2021)

- 口腔機能・栄養・運動・社会参加を総合化した 複合型健康増進プログラムを用いての 新たな健康づくり市民サポーター養成研修マニュアルの考案と検証 (地域サロンを活用したモデル構築)を目的とした研究事業 事業実施報告書,飯島勝矢(2023.10.5閲覧)

- あしたが変わるトリセツショー「たんぱく質のトリセツ」,NHK(2023.9.7閲覧)

大竹友里恵執筆コラム

- 管理栄養士が実践!こどもの好き嫌い・偏食に効くヒント

- 離乳食の情報に混乱してしまう人へ。おおまかな流れを整理しよう

- アラフォー管理栄養士が教える自分軸の整え方~食を整える~

- アラフォー管理栄養士が教える自分軸の整え方~食環境編~

- アラフォー管理栄養士が教える自分軸の整え方~食事の時間編~